JLOMとは

日本東洋医学サミット会議(the Japan Liaison of Oriental Medicine: JLOM)は、WHO西太平洋地域事務局(WPRO)を中心とした伝統医学関連の国際標準化活動に関連して、

日本国内の意見集約を行うとともに、伝統医学領域における日本の提案を

国際的に発信するためのプラットフォームとして、2005年5月伝統医学に

関係する国内の4学会および国内2カ所のWHO伝統医学協力センターの長を

主要メンバーとして発足しました。

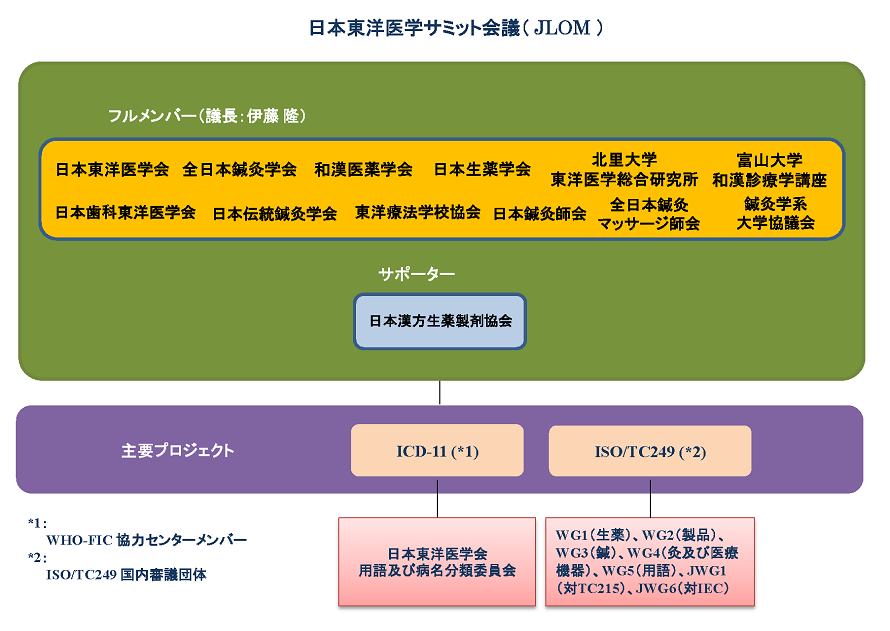

その後は加盟団体が増え、現在では全12団体(組織図を参照)となっています。

WHOに関する事業としては、ICD-11(国際疾病分類第11回改訂版)の策定活動に初期から参加し貢献してまいりましたが、 その活動が実り2019年5月にWHO総会で承認されました。今後必要な活動としては、 日本国内における普及を図ること、また、ICHI(医療行為の国際分類)の承認に向けて準備を整えること などが挙げられます。JLOMは、いずれにおいても標準策定のリーダーシップを取り、 伝統医学領域での国際的な貢献を果たしています。

一方、中国は2009年にISO(国際標準化機構)にTraditional Chinese Medicine (TCM:中医学)の 標準策定に関わる委員会(TC249)の設置を申請し承認されました。 TCとは技術委員会のことで、一つの主題(タイトル)に関する標準化案を議論し国際標準を策定する委員会です。 伝統医学に関する国際標準は日本の漢方・鍼灸にも大きく影響を与えることから、JLOMはTC249の国内審議団体 として対応の最前線に立っています。年1回開催されるISO/TC249総会に毎年人材を派遣しているほか、 2014年には第5回総会(京都)を主催しました。

<JLOMの基本的な考え方>

JLOMは伝統医学のもつ多様性を最も重視しています。伝統医学は、基本理念は共通ですが、 世界各国それぞれの地域において、気候・風土および文化を背景に、創意工夫を凝らし継承し発展してきた という経緯があります。すなわち、伝統医学は、本来多様性を有しており、この多様性を認めることが 重要であると考えます。一つの体系で伝統医学を統一することは、その多様性を否定することにつながり、 伝統医学の将来的な発展を阻害しかねません。各地域で実践されている伝統医学を、対等の医学として認め合い、 お互いの交流を通して、さらなる高みに発展させていくべきです。したがって、お互いに合意できる点は、 国際的な取り決め(標準)を推進しても良いと思いますが、合意できない点ついてはそれぞれの伝統医学の 特徴を尊重する姿勢が重要です。

<JLOMのISO活動とは>

ISOにおける標準化は、本来「モノ」の標準を決定するのが第1の目的ですので、その活動は、 基本的には業界(manufacture)が主体となって行うべきものです。業界が、製品の国際展開を目指している 場合は、その実現可能性を考慮してISO活動を進めていく必要があります。JLOMは、ISO活動において、 標準化を提案したり、他の加盟国から提案された標準化案について検討したりしますが、その際には業界 、学術専門家、ユーザー、政府関係者、ISO専門家等の意見を聞いて総合的に判断します。

TC249は、タイトルは中医学(TCM)ですが、東アジア伝統医学全般の医療・健康に関する項目を扱っている

ため、議決内容によっては、各国が定めている標準に多大な影響が及ぶ可能性があり、慎重に対応する必要が

あります。2015年4月の世界医師会理事会(Oslo)の「貿易協定と国民の健康に関するWMA理事会決議」に、

「貿易協定が、健康と医療を規制する、あるいはすべての人々の健康の権利を確保する政府の能力に干渉し

ないことを保証する」

とあります。

(⇒出典)

ISOの関しても同様のことが保証されるべきです。しかし、現実は必ずしもそうではなく、日本の標準に 影響を及ぼすことも考えられ、個々の提案事項にどう対応するかが重要になってきます。

<TC249の設置から現在まで>

TC249の設置は、2009年6月にISOで正式に承認されました。それに伴いJLOMは、JISC(日本産業標準調査会) からTC249の国内審議団体として認定されました。ISOの各TCでは、標準化策定のための主題(タイトル)が 決められていますが、TC249のタイトルは当初は暫定的にTCM(中医学)とされました。 しかし、タイトルがTCMとなってしまうと一国の一つの体系の伝統医学で標準化されることになってしまい、 伝統医学の多様性が失われるとの危惧から日本をはじめ何カ国かは反対を表明しましたが、反対は及ばず 2015年6月に開催された第6回の会議およびTMB(技術管理評議会)で、タイトルは正式にTCMと決定されました。

また、TCには、タイトルのほかにスコープ(所掌範囲)というのがあります。どのような案件を標準化

するのか、その取り扱い範囲を規定しているのがスコープです。現在TC249のスコープは、

「古代中国起源の医療システムで、一つの共通集合として共有できる案件の標準化を行う。

ただし、生薬などの原材料、製品、医療機器、医療情報に関する品質と安全性に限定する。

それらを安全に活用し、また、製品や薬物の配送ための基準は含むが、臨床的実践や応用は含まない」

と規定されています。しかし、このスコープは、TC249での議論を経ずに、TMBから直接決定がなされた

という経緯があります。このスコープの記載内容を十分に理解し熟知した上で、TC249における案件に対応

していかなければなりません。

なお、ISO/TC249では、6つのWG(作業部会)に分かれて個々の案件が検討されていますが、中国が数多くの 提案を行っています。ISO/TC215(医療情報, Health informatics)とのジョイントであるJWG1においては TC249とTC215の両方で審議が進められ、提案がより容易に通りやすい状況が作られています。 こうした状況において、JLOMの任務は、ISO決議が、日本の医療制度、健康政策、教育内容などを変更させ、 日本の医療に不利な影響を与える内容にならないこと、そして何より、日本国民の健康が損なわれないよう に対応することです。そのためにはわが国の伝統医学である漢方医学に関する規格を主張していくことも 重要です。世界展開の実現可能性があり、それを希望する国内の業界団体があれば、積極的に支援してまい ります。

<ICD-11とICHIについて>

2019年5月のWHO総会で伝統医学章を含むICD-11が承認されました。正式な発効は2022年になりますが、 今後はそれに向けて日本国内でICD-11を普及させていかねばなりません。ICD-11の伝統医学章は、 「伝統医学の疾患」と「伝統医学の証」という2つの大きな項目があり、前者には五臓の異常を含む疾患、 後者には八綱弁証や経絡病証を含む証がコードとともに列記されています。漢方に関しては、 診療情報管理士と協力して疾病分類とコーディングを普及させる、鍼灸に関しては、まず記録媒体を整備 していく必要があります。今後のJLOMおよびJLOM加盟団体における積極的な普及推進活動が望まれます。

ICHIは、医療行為の分類であるため、日本の伝統医学においては主に鍼灸が関連します。ICHIには3つの軸、 すなわちTarget(標的), Action(行為), Means(方法)がありますが、2019年2月のドイツ・ケルンの会議で、 Actionとしては、もともと鍼(Acupuncture)、と灸(Moxibustion)の2項目であったのが、日本の エキスパートの働きかけにより以下の如く変更されました。

PZX.SP.AE Acupuncture, percutaneous

PZX.SP.AH Acupuncture, external

PZX.SQ.AH Moxibustion, external

すなわち、刺さない鍼(Acupuncture, external)が追加されたのです。 また、現在のところ、鍼と灸に関するTargetは「any site」となっています。つまり、身体のどの部位に 鍼灸を施しても「鍼」または「灸」としか記録されないということです。これでは鍼灸介入の記録としては 甚だ不十分なものにしかなりません。そこで、日本のエキスパートはTargetに361穴を入れるべく活動を 続けています。

<今後の方針>

先に述べましたように、ISOやWHO-FICを取り巻く環境は日々変化し続けています。JLOMはそうした動きに

柔軟に対応していかねばなりません。今後も以下の活動を続けて参ります。

- ISO, WHO-FICに関する活動

・TC249およびTC215(タイトルは医療情報)に関する活動

・ICD-11伝統医学章の普及を図るとともにICHIに361穴を追加する活動 - JLOM組織の見直し

・ISO、WHO-FICに関わる実務担当者をJLOM構成団体の学会・各組織から持続的に出せる組織作り

・各構成員間の意思疎通、情報共有を図るとともに意思決定のプロセスを明確化する

・任務達成ための人的協力あるいは資金協力などサポート体制を充実する - 行政各機関との密接な連携

・所轄の行政機関との連携はもちろんのこと、各行政機関間との情報共有を図る

おわりに

JLOMは、ISO TC249/215、WHO-FICなどにおける重要な課題達成のため今後とも尽力してまいります。 達成すべき目標は、日本の伝統医学および日本国民の医療・健康を守ることです。 関係諸団体ならびに行政の絶大なるご支援を賜りたく、ここにお願い申し上げます。

(2020年12月 JLOM議長 伊藤 隆)

組織図

メンバー(2025年10月現在)

議長 並木隆雄(一般社団法人 日本東洋医学会 JLOM委員会副担当理事) 副議長 若山育郎(公益社団法人 全日本鍼灸学会 会長) 事務総長 矢久保修嗣(一般社団法人 日本東洋医学会 監事) 事務総長補佐 伊藤 誠 ISO/TC249/SC1 日本総代 牧野利明(一般社団法人 日本東洋医学会 JLOM委員会担当理事) ICD-11伝統医学章担当日本代表 星野卓之(一般社団法人 日本東洋医学会 用語及び病名分類委員会担当理事) 顧問 東郷俊宏 名誉議長 伊藤 隆

一般社団法人 日本東洋医学会 公益社団法人 全日本鍼灸学会 一般社団法人 和漢医薬学会 一般社団法人 日本生薬学会 北里大学 東洋総合医学研究所 富山大学 大学院医学薬学研究部和漢診療学講座 日本歯科東洋医学会 日本伝統鍼灸学会 公益社団法人 日本鍼灸師会 公益社団法人 東洋療法学校協会 公益社団法人 全日本鍼灸マッサージ師会 鍼灸学系大学協議会